2012年02月10日

2/12:原発を語る・歌う 戦争責任と原発責任 など

イベントのご案内。

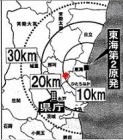

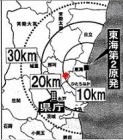

東海第2原発という日本最初の原発を持つ

参考)

茨城の反原発の運動の歴史も聴けるということで、

メディアでは流れてこない裏情報がたくさん聴けることでしょう。

また、講演会では、これまであまり多くを語らない

筑波大学の関係者も登場し、この事態に大学として

なすべきことはなんなのか?聞けることでしょう。

学生500円ですが、オススメです。

~~~~~~

2012年2月12日(日)

「原発を語る・歌う」@筑波学院大学講堂

◯講演「わたしたちはフクシマを語りつぐことができるのかー戦争責任と原発責任」

千本秀樹(筑波大学)

◯「世代を超えて語りつぐー茨城の反原発運動史」

根本がん(反原子力茨城共同行動)/聞き手:藤田康元(生存のための科学・茨城)

◯ライブ「浪花の歌う巨人パギやんのライブ&トーク」趙 博(チョウバク)

時間:13時〜17時(開場12時半)

料金:一般/1000円。学生/500円。

主催:「原発を語る・歌う2/12集会」実行委員

連絡先:龍ケ崎市松葉5-5-11 茨城地域研究会事務局 ? 0297-66-6471

E-mail : ibaraki_chiikiken * yahoo.co.jp

*を@に変えてください。

~~~~~~

医療人としても何ができるのか、

この企画みたいに

http://health.tsukuba.ch/e153601.html

学生もしっかり話し合いたいところですね。

なお、このテーマですが、

茨城県の医療系団体で3.11以降

声明を出している

核戦争を防止し平和を求める茨城医療人の会

http://www.h7.dion.ne.jp/~iryozin/

という団体があるので、

興味がある方は連絡してみてください。

講演会なども開けるかと思います。

東海第2原発という日本最初の原発を持つ

参考)

茨城の反原発の運動の歴史も聴けるということで、

メディアでは流れてこない裏情報がたくさん聴けることでしょう。

また、講演会では、これまであまり多くを語らない

筑波大学の関係者も登場し、この事態に大学として

なすべきことはなんなのか?聞けることでしょう。

学生500円ですが、オススメです。

~~~~~~

2012年2月12日(日)

「原発を語る・歌う」@筑波学院大学講堂

◯講演「わたしたちはフクシマを語りつぐことができるのかー戦争責任と原発責任」

千本秀樹(筑波大学)

◯「世代を超えて語りつぐー茨城の反原発運動史」

根本がん(反原子力茨城共同行動)/聞き手:藤田康元(生存のための科学・茨城)

◯ライブ「浪花の歌う巨人パギやんのライブ&トーク」趙 博(チョウバク)

時間:13時〜17時(開場12時半)

料金:一般/1000円。学生/500円。

主催:「原発を語る・歌う2/12集会」実行委員

連絡先:龍ケ崎市松葉5-5-11 茨城地域研究会事務局 ? 0297-66-6471

E-mail : ibaraki_chiikiken * yahoo.co.jp

*を@に変えてください。

~~~~~~

医療人としても何ができるのか、

この企画みたいに

http://health.tsukuba.ch/e153601.html

学生もしっかり話し合いたいところですね。

なお、このテーマですが、

茨城県の医療系団体で3.11以降

声明を出している

核戦争を防止し平和を求める茨城医療人の会

http://www.h7.dion.ne.jp/~iryozin/

という団体があるので、

興味がある方は連絡してみてください。

講演会なども開けるかと思います。

2012年01月24日

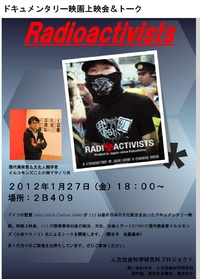

1/27:Radioactivists映画上映&トーク

イベント情報です。

3.11以降に起きた日本人のデモ運動についての

ドキュメンタリー映画「Radioactivists」を見て、トークするイベントだそうです。

デモは表現の自由に含まれる人権として認められているが、

逮捕者が出たりもしていて問題になっております。

その部分も海外の映画監督が描いた

ドキュメンタリー映画ということで、映画自体も面白そうですね。

トークに関しても、学外からのゲストを招いており

大変興味深いものになりそうです。

~~~~~~~

2012年1月27日(金)18:00〜

場所:2B409

Radioactivists映画上映

ドイツの監督Julia Leser& Clarissa Seidelが

3.11以後の日本の文化政治をおったドキュメンタリー映画。

映画上映後、3.11の原発事故以後の政治、文化、

社会とアートについて

現代美術家イルコモンズ(小田マサノリ)氏によるトークを開催します。

(聞き手 佐藤嘉幸)

多くの方々のご来場をお待ちしています。ぜひご参加ください。

人文社会科学研究科プロジェクト

問い合わせ先 人文社会科学研究科

現代語・現代文化専攻 清水知子

shinmizu.tomoko.fu <☆> u.tsukuba.ac.jp

<☆>を@に変えてください

3.11以降に起きた日本人のデモ運動についての

ドキュメンタリー映画「Radioactivists」を見て、トークするイベントだそうです。

デモは表現の自由に含まれる人権として認められているが、

逮捕者が出たりもしていて問題になっております。

その部分も海外の映画監督が描いた

ドキュメンタリー映画ということで、映画自体も面白そうですね。

トークに関しても、学外からのゲストを招いており

大変興味深いものになりそうです。

~~~~~~~

2012年1月27日(金)18:00〜

場所:2B409

Radioactivists映画上映

ドイツの監督Julia Leser& Clarissa Seidelが

3.11以後の日本の文化政治をおったドキュメンタリー映画。

映画上映後、3.11の原発事故以後の政治、文化、

社会とアートについて

現代美術家イルコモンズ(小田マサノリ)氏によるトークを開催します。

(聞き手 佐藤嘉幸)

多くの方々のご来場をお待ちしています。ぜひご参加ください。

人文社会科学研究科プロジェクト

問い合わせ先 人文社会科学研究科

現代語・現代文化専攻 清水知子

shinmizu.tomoko.fu <☆> u.tsukuba.ac.jp

<☆>を@に変えてください

2012年01月23日

1/28:起業家教育講座 第8回講座

起業家教育講座 第8回講座

1/28 14:00-16:30

マスコミでも認知度の高い

九州大学の都甲教授がいらっしゃるそうです。

まだ10名前後、参加申し込み可能だそうですので、

興味ある方は、以下の宛先にメールしてみてください。

連絡先

筑波大学 産学リエゾン共同研究センター

http://www.ilc.tsukuba.ac.jp/rehp/jp/index-jp.htm

TEL 029-853-2906

E-mail tlo <☆> ilc.tsuba.ac.jp

<☆>を@に変えてください

2012年01月21日

2/1:「プロダクトがつなぐ途上国と被災地」勉強会@つくば

イベントのお知らせです。

おすすめの企画です。

~~~~~~~~~~

つくば国際ネットワーク勉強会を以下の日程で行います。

今回は、「ものづくり」という新たな視点で東日本大震災被災地と

途上国との繋がりについて、勉強できればと思ってます。

皆様、お気軽にご参加ください。

資料準備の関係上、なるべく事前にご予約いただけますよう、宜しくお願いします。

テーマ:「プロダクトがつなぐ途上国と被災地」

あなたが今手に入れたいと思っているその製品は、

「欲しいもの」ですか?それとも「必要なもの」ですか?

日本の戦後復興の原動力と言われるものづくり、 それを表す言葉として

「ものづくり立国日本」というワードもしばしば聞かれます。 世界的に

見てもものづくりは産業の代表格であり、 毎日のようにさまざまな製品が

市場に投入されています。昨日まで新製品だったものも、 あっという間に

旧製品になってしまう、そのスピード感にはとても驚かされます。

そんな中、世界に目を向けてみると、 多くの生活課題が解決せずに抱えたまま

生活している人々が何億人と存在します。

こんなに多くの製品が日々創られているのにも関わらずです。

今回の勉強会では、「ものづくり」 の視点から途上国と被災地を捉えます。

今必要と考えられるものづくりのあり方を、 参加者の方々と共に考えたいと思っています。

形式:講演+ワークショップ

日時:2月1日(水)18:30~20:30(予定)

場所:つくば市市民活動センター

講師:梅澤陽明氏

See-D実行委員(http://see-d.jp)

世界で本当に必要とされるモノを作り、 必要とされる人に届けるためのコンテスト。

第一回(2010年実施) は東ティモールの非電化村落を対象に現地調査や

デザインシンキングを学ぶワークショップ、 メンターによるコーチングなどを取り入れながら

参加者によるプロダクト設計、ビジネス設計を実施。

慶応大学SFC研究所 訪問研究員

工作機械を備えたオープンな市民工房および世界的ネットワークで あるFabLabという施設を

活用しながら、 デジタルファブリケーション特性を活かした工作機械の研究開発に 取り組む。

参加費:社会人500円、学生300円

つくば市市民活動センタ-

国際ネットワーク担当

武田、辻本、小川

予約申込、お問い合わせ先:

takeda_naoki44 <☆> hotmail.com

<☆>を@に変えてください。

おすすめの企画です。

~~~~~~~~~~

つくば国際ネットワーク勉強会を以下の日程で行います。

今回は、「ものづくり」という新たな視点で東日本大震災被災地と

途上国との繋がりについて、勉強できればと思ってます。

皆様、お気軽にご参加ください。

資料準備の関係上、なるべく事前にご予約いただけますよう、宜しくお願いします。

テーマ:「プロダクトがつなぐ途上国と被災地」

あなたが今手に入れたいと思っているその製品は、

「欲しいもの」ですか?それとも「必要なもの」ですか?

日本の戦後復興の原動力と言われるものづくり、 それを表す言葉として

「ものづくり立国日本」というワードもしばしば聞かれます。 世界的に

見てもものづくりは産業の代表格であり、 毎日のようにさまざまな製品が

市場に投入されています。昨日まで新製品だったものも、 あっという間に

旧製品になってしまう、そのスピード感にはとても驚かされます。

そんな中、世界に目を向けてみると、 多くの生活課題が解決せずに抱えたまま

生活している人々が何億人と存在します。

こんなに多くの製品が日々創られているのにも関わらずです。

今回の勉強会では、「ものづくり」 の視点から途上国と被災地を捉えます。

今必要と考えられるものづくりのあり方を、 参加者の方々と共に考えたいと思っています。

形式:講演+ワークショップ

日時:2月1日(水)18:30~20:30(予定)

場所:つくば市市民活動センター

講師:梅澤陽明氏

See-D実行委員(http://see-d.jp)

世界で本当に必要とされるモノを作り、 必要とされる人に届けるためのコンテスト。

第一回(2010年実施) は東ティモールの非電化村落を対象に現地調査や

デザインシンキングを学ぶワークショップ、 メンターによるコーチングなどを取り入れながら

参加者によるプロダクト設計、ビジネス設計を実施。

慶応大学SFC研究所 訪問研究員

工作機械を備えたオープンな市民工房および世界的ネットワークで あるFabLabという施設を

活用しながら、 デジタルファブリケーション特性を活かした工作機械の研究開発に 取り組む。

参加費:社会人500円、学生300円

つくば市市民活動センタ-

国際ネットワーク担当

武田、辻本、小川

予約申込、お問い合わせ先:

takeda_naoki44 <☆> hotmail.com

<☆>を@に変えてください。

2012年01月08日

つくば市の憲法制定ワークショップのご案内

つくば市での、地方自治体の憲法といわれる、

自治基本条例の制定に関するワークショップのお知らせです。

こういう所にも、医療者の声が届くといいんですが・・・

おそらく、医療関係者は皆無なんでしょうね~

参加できる方はどうぞ参加してみてください。

~~~~~

つくば市の自治基本条例の検討は、一昨年5月から市民ワーキングチームが中心となり、

広く市民の意見を聞きながら、条例に盛り込みたい内容について検討してきました。

そこで今回は、検討内容を踏まえ、よりつくば市にふさわしいものとするためのワークショップを開催することとしました。

皆様、ふるって御参加いただけますよう御願いします。

□■INDEX■□

【1】~市民活動をより充実させていくためには?~

●日時:平成24年1月18日(水)午後7時~9時

●会場:つくば市役所 2階 防災会議室

●テーマ:つくば市の市民活動を、より充実させていくために必要なこととは何かを中心に、条例に盛り込みたい内容について、みんなで意見交換しましょう。

【2】~地域の活動をより充実させていくためには?~

●日時:平成24年1月29日(日)午後1時半~3時半

●会場:つくば市役所 2階 201会議室

●テーマ:つくば市の市民主体の地域活動を、より充実させていくために必要なこととは何かを中心に、条例に盛り込みたい内容について、みんなで意見交換しましょう。

~~~~~~~~~~~

詳細、申込みなどはつくば市のHPを参考にしてください。

http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/13/885/6833/index.html

「つくば市自治基本条例」と検索すると出てきます。

成人式を迎え、新たに街を良くしていこうという

志の高い若者には特に、これから一番関わってくることでもあるので、

参加してもらえるといいですね。

(成人式でビラでも捲けば少しは来たかも??)

最近の成人式では、市長とか何話してるんでしょうかねぇ??

自治基本条例の制定に関するワークショップのお知らせです。

こういう所にも、医療者の声が届くといいんですが・・・

おそらく、医療関係者は皆無なんでしょうね~

参加できる方はどうぞ参加してみてください。

~~~~~

つくば市の自治基本条例の検討は、一昨年5月から市民ワーキングチームが中心となり、

広く市民の意見を聞きながら、条例に盛り込みたい内容について検討してきました。

そこで今回は、検討内容を踏まえ、よりつくば市にふさわしいものとするためのワークショップを開催することとしました。

皆様、ふるって御参加いただけますよう御願いします。

□■INDEX■□

【1】~市民活動をより充実させていくためには?~

●日時:平成24年1月18日(水)午後7時~9時

●会場:つくば市役所 2階 防災会議室

●テーマ:つくば市の市民活動を、より充実させていくために必要なこととは何かを中心に、条例に盛り込みたい内容について、みんなで意見交換しましょう。

【2】~地域の活動をより充実させていくためには?~

●日時:平成24年1月29日(日)午後1時半~3時半

●会場:つくば市役所 2階 201会議室

●テーマ:つくば市の市民主体の地域活動を、より充実させていくために必要なこととは何かを中心に、条例に盛り込みたい内容について、みんなで意見交換しましょう。

~~~~~~~~~~~

詳細、申込みなどはつくば市のHPを参考にしてください。

http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/13/885/6833/index.html

「つくば市自治基本条例」と検索すると出てきます。

成人式を迎え、新たに街を良くしていこうという

志の高い若者には特に、これから一番関わってくることでもあるので、

参加してもらえるといいですね。

(成人式でビラでも捲けば少しは来たかも??)

最近の成人式では、市長とか何話してるんでしょうかねぇ??

2012年01月01日

「夢の扉+」筑波大学渡邉教授が登場

本日放送された、「星の扉+」という番組では、

筑波大学の渡邉教授が登場。

氏は石油を産み出す藻を発見しまして、

いま、日本中の注目を浴びている人の一人です。

参考)筑波大学大学院生命環境系 環境・生物多様性研究室

http://www.biol.tsukuba.ac.jp/~makoto/

渡邉教授の出身地は、被災した宮城。

日本を産油国にするために、いま、

被災した宮城の下水処理施設に、

世界最先端の石油を生み出す藻を利用した工場を作っているそうです。

世界各国で繰り返される、エネルギーの奪い合いの問題を解決することは、

世界平和に繋がる素晴らしい技術であり、

今後に注目です!!

筑波大学やつくば市近郊で、先生の講演会などは

ちょこちょこ開かれているのでぜひ一度足を運ばれてはいかがでしょう?

筑波大学の渡邉教授が登場。

氏は石油を産み出す藻を発見しまして、

いま、日本中の注目を浴びている人の一人です。

参考)筑波大学大学院生命環境系 環境・生物多様性研究室

http://www.biol.tsukuba.ac.jp/~makoto/

渡邉教授の出身地は、被災した宮城。

日本を産油国にするために、いま、

被災した宮城の下水処理施設に、

世界最先端の石油を生み出す藻を利用した工場を作っているそうです。

世界各国で繰り返される、エネルギーの奪い合いの問題を解決することは、

世界平和に繋がる素晴らしい技術であり、

今後に注目です!!

筑波大学やつくば市近郊で、先生の講演会などは

ちょこちょこ開かれているのでぜひ一度足を運ばれてはいかがでしょう?

2011年12月19日

茨城県の放射能汚染について

http://youtu.be/Kj0EMrJT438

youtubeの動画の00:12:00~00:21:00の

生井 兵治(なまい ひょうじ)さん(元筑波大学農林学系教授)

のスピーチには耳を傾ける価値があるし、耳を傾ける必要があるかと思います。

マスメディアにも頻繁に出演している農学博士です。

内部被ばくと呼ばれるものの被害について、

もっと医療界も真摯に取り組まないといけないかと思いますが…。

先日の、野田首相の

「冷温停止状態」宣言も、新聞によってはかなり批判されていました。

茨城県において、将来、どれぐらいの被害が出てくるか誰もわかりませんが、

予防の観点から注意すべきこと

(疑わしきは罰せよではありませんが)

震災から9ヶ月経った今、

水の動態に応じて、特定の場所に高濃度に蓄積していることは

確かなようですので、特に窪んでいる地帯には気を付けた方がいいかと思います。

いろんな市町村が、ガイガーカウンターの貸出も始めているようです。

皆様も気になるエリアは一度、計測してみることをオススメします。

そして、脱原発の方向へ舵を取るべきだと感じましたら、

行動することをオススメします。

黙っているということは、

今までの流れに賛同するということですので・・・。

*注*

この領域は、研究結果が十分あるわけではなく、

医療者の中でも意見は一致しないところです。

この記事の意見も参考にしていただき、

あまり神経質にならず、スマートに対応する術を身に付けることが

肝心なのではないかと思います。